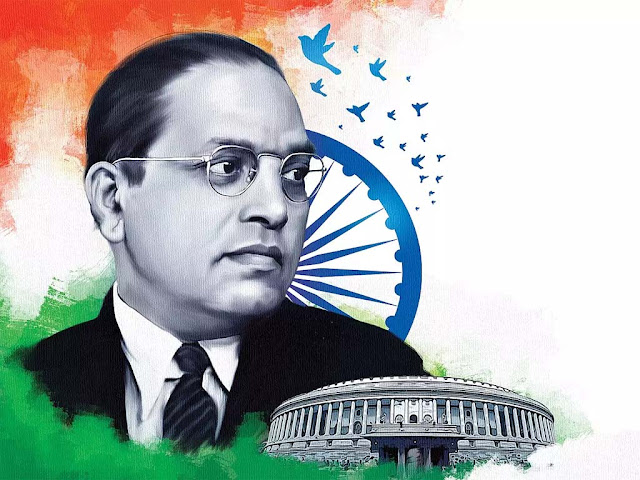

भारतीय समाज, भारत में एकता और विविधता |Indian Society GK in Hindi

भारतीय समाज, भारत में एकता और विविधता

भारतीय समाज प्रस्तावना

भारत सिद्धान्त और वास्तविक रूप में एक बहुल समाज है। भारत को इसकी एकता और विभिन्नता द्वारा समझना उचित होगा। विदेशी आक्रमणों, मुगल और ब्रिटिश शासन के उपरान्त भी भारत में संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं का सम्मिश्रण और विभिन्न जातियों एवं समुदायों के लोगों के बीच एकता और समरूपता बनी रही। यद्यपि तीक्ष्ण आर्थिक और सामाजिक असमानताओं ने समसामाजिक सम्बन्धों के प्रादुर्भाव में बाधा उत्पन्न की, फिर भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनी रही। इसी सम्मिश्रणता के द्वारा भारत एक अद्वितीय पच्चकारी समाज बना हुआ है। वास्तव में भारत एक अनूठा दृश्यपटल है जिसका समानान्तर स्वरूप अन्य महाद्वीपों में दृष्टिगत नहीं होता है। विदेशी आक्रमण, संसार के अनरू भागों से आप्रवासन, विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों के अस्तित्त्व के कारण भारतीय संस्कृति न केवल सहिष्णु ही है, बल्कि अपनी विशिष्टता और ऐतिहासिकता को संजोए हुए एक अनूठी निरन्तर और जीवन्त संस्कृति भी है।

हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, सिख, जैन और ईसाई प्रमुख धर्म है। सैकड़ों लोक भाषाओं के अतिरिक्त पन्द्रह राष्ट्रीय भाषाएँ हैं। विभिन्नता न केवल प्रजातीय संरचना, धार्मिक और भाषायी विभेदों के सन्दर्भ में ही पाई जाती है, विभिन्नता हमें जीवन प्रणालियों, भूमि व्यवस्थाओं, व्यवसायों, सम्पत्ति हस्तांतरण और उत्तराधिकार के नियमों और जन्म, विवाह व मृत्त्यु सम्बन्धी प्रथाओं और आचरणों में भी पाई जाती है। वस्तुतः भारत इस प्रकार की विभिन्नता में अनुसरणीय एकता का एक उदाहरण है। भारत ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संगठित इकाई के रूप में संघर्ष किया था। अनेक विपदाओं और बाधाओं के रहते हुए भी स्वतन्त्र भारत एक संगठित राष्ट्र है। अपनी सामाजिक विरासत के अनुरूप एकता की धारणा प्रत्त्येक ऐतिहासिक कृत्यों और सामाजिक-सांस्कृतिक तथ्यों में दृष्टिगत है। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। भारत का एक संविधान है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं के लोगों को आश्वासन प्रदान किया गया है। संविधान में विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक स्तरों के लोगों के हितों को ध्यान में रखा गया है। निर्धन व कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए पंचवर्षीय योजनाओं और अनेक विकास सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है।

भारत में एकता और विविधता (Unity and Diversity in India)

भारत विश्व का सातवां बड़ा तथा दूसरा सबसे घनी आबादी वाला देश है, जो विश्व के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत अधिभोग करता है। यहाँ विश्व जनसंख्या का लगभग 15 प्रतिशत भाग विविध सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं पारिस्थितिक दशाओं (ecological conditions) के बीच रहता है। इसके साथ एक 5000 वर्ष की अवधि का मानव जीवन का अतीत भी है जिसमें ईसा से 3000 पूर्व के तथा 2000 पश्चात के वर्ष सम्मिलित हैं। इस देश के पास वह सांस्कृतिक विरासत भी है जो इसे आप्रवासी, आर्यों से (जो हिमाचल पार से यहाँ आये थे) तथा मूल द्रविड़ों और आक्रमणकारी सभ्यताओं से प्राप्त हुई। भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधताएं यहाँ की ग्रामीण व शहरी निवास की दशाओं में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। यहाँ के शहरी क्षेत्र की कुल 21.718 करोड़ जनसंख्या (1991 की जनगणना के अनुसार) और यहाँ तक कि चार महानगरों (दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई) की कुल जनसंख्या (लगभग चार करोड़) अधिकतर विकासशील राष्ट्रों की जनासंख्या से कहीं अधिक है। यहाँ एक हजार व्यक्तियों की बस्तियां भी हैं, तो एक करोड़ तक की जनसंख्या वाली बस्तियां भी हैं।

1 विविधता की प्रकृति

विविधता विविध प्रजातियों, धर्मों, जातियों, जनजातियों, भाषाओं, सामाजिक प्रथाओं, सांस्कृतिक व उप-सांस्कृतिक विश्वासों, राजनैतिक दर्शन एवं विचारधाराओं में परिलक्षित होती है। वृहत दृष्टिकोण से विविधताएं इन क्षेत्रों में स्पष्ट हैं:

भाषाएं (Languages) –

यद्यपि भारत के संविधान में 18 प्रमुख भाषाओं को (उन तीन भाषाओं सहित जिन्हें अगस्त 1992) में मान्यता दी गई थी ) मान्यता प्राप्त है किन्तु लगभग 1652 भाषाएं एवं बोलियां हमारे देश में बोली जाती हैं। ये भाषाएं तीन भाषा-परिवारों से सम्बद्ध हैं: इन्डो आर्यन, द्रविड, और यूरोपीय । इन्डो आर्यन भाषाओं में हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, बिहारी, राजस्थानी, असमी, संस्कृत, सिन्धी और कश्मीरी भाषाएं सम्मिलित हैं जो भारत की तीन-चौथाई जनसंख्या द्वारा बोली जाती हैं। द्रविड़ भाषाओं में तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़, भाषाएं सम्मिलित हैं; तथा यूरोपीय भाषाओं में अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, और फ्रेंच भाषाएं सम्मिलित हैं। अन्तिम दो भाषाएं अधिकतर गोआ तथा पाण्डिचेरी में बोली जाती हैं।

हिन्दी भारत की सरकारी (official) भाषा है और अंग्रेजी सहयोगी ( associated) भाषा । 1991 के आंकड़ों के अनुसार हिन्दी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है (24.78 करोड़), तत्पश्चात तेलुगू ( 7.20 करोड़), बंगला (7.17 करोड़), मराठी (6.72 करोड़) तमिल (6.06 करोड़), उर्दू (4.61 करोड़), गुजराती (4.13 करोड़), मलयालम (3.53 करोड़), कन्नड़ ( 3.47 करोड़), उड़िया (3.17 करोड़), भोजपुरी (2.31 करोड़ ) और पंजाबी (2.24 करोड़) बोली जाती है। शेष भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या दस लाख और दो करोड़ के बीच है। कुछ राज्य तो आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर ही पुर्नगठित किये गये थे, जैसे पंजाब दो भागों पंजाब व हरियाण में बंटा; महाराष्ट्र दो भागों महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया। कुछ राज्य जैसे मिज़ोरम तथा नागालैण्ड सांस्कृतिक आधार पर बनाए गए।

धर्म (Religions ) -

यद्यपि भारत का कोई राज्य धर्म (State Religion) नहीं है, फिर भी यहा सब प्रकार के धर्मों के पालन और विश्वास की स्वतंत्रता पूर्ण गारण्टी है। प्रमुख धर्मों में हिन्दू धर्म ( जिसके 1991 की जनगणना के अनुसार 69.77 करोड़ लोग, जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग भी शमिल हैं, अथवा देश की लगभग 82.69% जनसंख्या अनुयायी है), इसलाम ( जिसके 11.35% जनसंख्या अथवा 9.58 करोड़ लोग अनुयायी है), ईसाई धर्म (जिसके 2.43% जनसंख्या अथवा 2.05 करोड़ लोग अनुयायी है), सिख धर्म ( जिसके 1.96% जनसंख्या अथवा 1.65 करोड़ लोग अनुवायी है), बौद्ध धर्म (जिसके 0.71% जनसंख्या अथवा 0.41 करोड़ लोग अनुयायी हैं), तथा अन्य धर्म ( जिसके 0.38% जनसंख्या अथवा 0.38 करोड़ लोग अनुयायी हैं) आते हैं।

हिन्दू धर्म कर्म (कर्त्तव्य पालन), धर्म, पुनर्जन्म ( व्यक्ति 84 लाख जन्म लेता है), आत्त्मा की अमरता, त्त्याग व मोक्ष (जन्म व मृत्त्यू से छुटकारा) आदि सिद्धान्तों का अधिवक्ता है।

इस्लाम धर्म भारत में मुस्लिम आक्रमण के साथ आया। यह पूर्णरूपेण एकेश्वरवादी धर्म है जो 'खुदा की मर्जी' को ही भाग्य मानकर उपदेश देता है। यह धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है और हज़रत मौहम्मद साहब को पैगम्बर तथा 'कुरान शरीफ' को सबसे पवित्र पुस्तक मानता है। इसके अनुसार प्रत्त्येक धर्मशील मुसलमान के पाँच प्रमुख कर्त्तव्य हैं; अल्लाह में विश्वास, पाँच बार नमाज अदा करना, दान / जकात देना, प्रतिवर्ष एक माह का रोज़ा रखना तथा जीवनकाल में कम से कम एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना ।

सिख धर्म का उदय पन्द्रहवीं शताब्दी में हुआ। इस धर्म के संस्थापक गुरु नानकदेव तथा उनकी शिष्य परम्परा के नौ अन्य गुरुओं ने धर्म में कपट, आडम्बर, मिथ्यायार के विरुद्ध उपदेश दिए। सिख धर्म के पाँच धार्मिक चिन्ह हैं: केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा।

जातियाँ ( Castes ) -

जातियां वंशानुक्रम पर आधारित अन्तर्विवाही समूह हैं जिनके निश्चित व्यवसाय होते हैं, खान-पान सम्बन्धी निषेधों का पालन करते हैं तथा अन्तःक्रिया पर सामाजिक प्रतिबन्धों को मानते है। भारत में लगभग 3000 जातियां हैं। इन जातियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है: उच्च जातियां (जैसे ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, कायस्थ आदि), मध्यम जातियां (जैसे अहीर, सुनार, कुर्मी आदि) और निम्न जातियां (जैसे धोबी, नाई आदि) । इसके अतिरिक्त अस्पृश्य जातियां भी हैं (जैसे चूढ़ा, भंगी, रैगर आदि) जातियां चार वर्णों से जोड़ी गयी हैं (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) जिससे सांस्कारिक संस्तरण में उनकी स्थिति का निर्णय होता है ।।

जनजातियाँ (Tribes) -

जनजाति एक ऐसा समुदाय है जो एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में रहता है और एक सी भाषा और संस्कृति को मानता है। भारत की कुल जनजातिय जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 5.20 करोड़ है जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 7.8 प्रतिशत है। प्रमुख जन जातियां इस प्रकार हैं: सन्थाल भील, मीणा, गोण्ड, नागा, खासी, ओरांव, गारो और 'हो' देश की लगभग दो तिहाई जनजातिय जनसंख्या पाँच राज्यों में पाई जाती है: मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र। तीन राज्यों (राजस्थान, प. बंगाल और आन्ध्र प्रदेश) में 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाली जनजातियां पाई जाती हैं। पांच ऐसे राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश हैं जहां कुल जनसंख्या के 70 से 95 प्रतिशत जनजाति के लोग हैं। ये हैं मिज़ोरम, नागालैण्ड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा |

प्रजातियाँ ( Races) -

भारतीय जनसंख्या बहुजननीय (polygenetic) अथवा विविध प्रजातियों का मिश्रण है। बी. एस. गुहा के अनुसार भारतीय जनसंख्या छ प्रजातीय समूहों से बनी हैं नीग्रिटो प्रोटो आस्लायड मांगोलायड मेडिटरेनियन या द्रविड़, ब्राचीसेफाल और नॉर्डिक आर्य । ब्राचीसेफालिक नीग्राइड अफ्रीका से आए भारत में आने वाले सबसे पहले लोग हैं। वे अब दक्षिण भारत की पहाड़ी जनजातियों के रूप में तथा अण्डमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं जहाँ उन्होंने अपनी भाषा को अभी भी बनाए रखा है। संख्या के मामले में वे अब नगण्य हैं। प्रोटो आस्ट्रेलियड्स या ऑस्ट्रिक्स जो कि मध्यम ऊंचाई वाले, काले रंग वाले, लम्बे सिर वाले, मोटे जबड़े वाले, छोटी ठोड़ी वाले तथा " चपटी नाक वाले लोग हैं, सम्पूर्ण भारत में फैले हुए हैं; विशेष रूप से पूर्वी, मध्य तथा दक्षिणी भारत में और यहीं से वे बर्मा व मलाया तक गए। वास्तव में, इन्हीं लोगों ने भारतीय सभ्यता की नींव रखी तथा इन्होंने ही गन्ना, चावल व साग सब्जियों की खेती की शुरूआत की। उनकी भाषा अभी भी मुण्डा व कोल भाषाओं में बची हुई हैं। द्रविड़ या मेडिटरेनियन प्रजाति में तीन उप प्रकार हैं: असली मेडिटरेनियन, पलेओ मेडिटरेनियन तथा ओरियन्टल मेडिटरेनियन । इन्हीं लोगों ने नगरीय सिन्धु घाटी सभ्यता को प्रसिद्धि के शिखर तक पहुंचाया जिसके अवशेष हमें मोहनजोदड़ों और हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। द्रविड़ लोग समूचे भारत में फैले होंगे। मंगोलायड प्रजाति के लोगों के सिर चौड़े, कद मध्यम खल का रंग भूरा या पीला, नाक छोटी, और होठ मोटे, चपटा चेहरा, गालों की हड्डियां उभरी हुई होती हैं तथा ये असम, नागालैण्ड व मिजो पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नार्डिक आर्य लोग ईसा से 2000 से 15000 वर्ष पूर्व के बीच मध्य एशिया से आए तथा उत्तरी पश्चिमी पंजाब में स्थापित हो गये और वहां से गंगा के मैदान तक फैल गए। इन आर्यों ने पहले से बसे हुए अत्यधिक सभ्य सिन्धु घाटी के लोगों से संघर्ष किया। नीग्रिटो प्रजाति के लोग आर्यों से मिल जुल गए थे और उन्होंने धीरे-धीरे उनके सांस्कृतिक लक्षणों को भी अपना लिया ।

2 भारत में एकता

इन विविधताओं के बीच एक मौलिक एकता का सूत्र है जो समूचे भारतीय समाज को एक बड़े समाज तथा राष्ट्र को एक महा राष्ट्र के रूप में पिरोए हुए है। एम. एन. श्रीनिवास का मत है कि भारत की एकता आवश्यक रूप से धार्मिक एकता है। भले ही लोग विविध देवी देवताओं की पूजा करें, लेकिन धर्मग्रन्थ पुराण, ब्राह्मण, महाकाव्य और वेद - विविध विषमरूपी समूहों को एक ताने-बाने में पिरोए हुए एक वृहद धार्मिक समाज बनाए हुए हैं तथा उन्हें अपने देश की पवित्रता का आभास कराते रहते हैं। भक्तजन विविध तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य पवित्र स्थलों के दर्शन का धार्मिक पुण्य अर्जन करना है। विविध क्षेत्रों, भाषाओं और रीति-रिवाजों के लोग तीर्थ स्थलों में एक साथ देखे जा सकते हैं और सभी का एक सामान्य लक्ष्य होता है, 'मोक्ष' की प्राप्ति। भारत ने एक एकीकृत इकाई के रूप में स्वतंत्रता संग्राम किया। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने एक राष्ट्र के रूप में चीनी आक्रमण तथा तीन बार पाकिस्तानी आक्रमण का सामना किया। हमारी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक विचारधाराएं धर्मनिरपेक्षता, तर्क, न्याय, आज़ादी तथा समानता पर आधारित हैं। हमारे कानून बिना भेदभाव के सभी पर एक से लागू होते हैं। हमारा संविधान सभी को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता हैं हमारी योजनाएं सभी प्रकार के कमजोर वर्गों के उत्थान के उद्देश्य से बनती हैं। समान रिवाज़ तथा सामाजिक मूल्यों के प्रति मतैक्य हमारी परम्परागत संस्कृति को सुरक्षित बनाये हुए है। हिन्दुओं में भी जाति प्रथा के निषेधों के पालन करने में एकता का परिचय मिलता है।

इसी प्रकार लोग भले ही यह कहें कि वे एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन क्षेत्र का विचार प्रासंगिक है। एक ही क्षेत्र के भीतर छोटे-छोटे समरूप क्षेत्र होते हैं, जो अनेक अर्थों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक भाषायी क्षेत्र इस प्रकार उदम (vertical) एकता प्रदर्शित कर सकता है जो उस क्षेत्र में रहने वाली सभी जातियों में (ब्राह्मण से लेकर अस्पृश्य तक) समान होती है; जबकि जाति, क्षैतिजीय (horizontal) एकता की परिचायक है जो कि भाषायी क्षेत्र को काट कर निकल जाती है। एक राज्य (मान लें उत्तर प्रदेश) में ब्राह्मण स्थानीय दलित (जैसे भंगी, पासी आदि) लोगों के आदर्शों में भागीदार भले ही नहो, किन्तु वह पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक ब्राह्मणें के साथ कुछ सांस्कृतिक मूल्यों में भागीदारी अवश्य करता है। इसी प्रकार लोग भले ही अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग भाषाएं बोलते हों, लेकिन एक दूसरे से विचार संप्रेषण (communication) के लिए हिन्दी या अंग्रेजी जैसी सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। हिन्दी ने अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्वीकार किया गया है। पहले अंग्रेजी भाषा को यह श्रेय था जो देश के विभिन्न भागों के बुद्धिजीवियों में संप्रेषण के माध्यम के रूप में भूमिका निभाती थी, यद्यपि यह प्रबुद्ध तथा सामान्य जन के बीच बाधा भी उत्त्पन्न करती थी । भाषाई राज्यों की कल्पना तथा स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से पठन-पाठन स्वतंत्रता का ही प्रतिफल है। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि भाषाई अन्तर समाज में अव्यवस्था पैदा करेगा।

जाति प्रथा ने भी भारतीयों को सामान्य सांस्कृतिक विचारधारा प्रदान की है। यद्यपि यह भी सत्य है कि जाति प्रथा ने अन्तर्जातीय संघर्षो को जन्म दिया है, अस्पृश्यता जैसी समस्या को खड़ा किया है, तथा उच्च और अस्पृश्यी जातियों में दरारें पैदा की हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि 'जजमानी' प्रथा ने ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जातियों में सौहार्द एवं सहयोग बनाए रखा है। पिछले कुछ दशकों में विभिन्न जातियों के शक्ति संबंधों में परिवर्तन आया है। पिछले 47 वर्षों में आए आर्थिक शक्तियों तथा सामाजिक राजनैतिक परिवर्तनों ने बहुसंख्यक जातियों की शक्ति को बढ़ाया हैं। इन जातियों के नेताओं को स्थानीय, क्षेत्रीय व केन्द्रीय स्तर पर होने वाले राजनैतिक शक्ति संघर्ष में अपनी सामाजिक स्थिति (strategic position) का भली भाँति ज्ञान है। इन्हीं जातियों के नेता बड़े प्रकरणों को उजागर करते हैं व उनकी पैरवी करते हैं, जैसे कमजोर वर्गों का उत्थान, अस्पृश्यता, भूमि सुधार आदि के प्रकरण । यह जातीय एकता कभी-कभी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय प्रकरणों को उठाने में अहम् हो जाती है और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में योगदान करती है। इस प्रकार यद्यपि धर्म, जाति व भाषा समाज में कुछ समस्याएं पैदा करते हैं, फिर भी भारत की एकता इन्हीं तीन कारकों में निहित है। यही तीनों भारत के लोगों को विविध स्तरों पर एक सूत्र में बाँधे हुए हैं। यद्यपि यह दावा नहीं किया जाता कि ये तीनों कारक (धर्म, जाति व भाषा) भारतवासियों के एकीकरण में निर्णायक व महत्त्वपूर्ण होंगे परन्तु यह सुझाव अवश्य दिया जाने लगा है कि कालान्तर में लोग इस बात की प्रशंसा करने लगेंगे कि भारत के सभी धर्मों, जातियों व भाषाई समूहों के लोग नागरिकों के रूप में एक समान हैं। इससे सहिष्णुता उत्पन्न होगी तथा धर्मनिरपेक्षता को एक आदर्श मूल्य के रूप में बल मिलेगा।

देश में 'विभाजन' दुष्पकार्यात्मक ( dysfunctional) हो सकते हैं, लेकिन भारत के नागरिक होने में उनके मूल्य आवश्यक रूप से असंगत व सामंजस्यहीन (inconsistent) नहीं होंगे। इन विभाजित खण्डों के प्रति निष्ठा का लुप्त होना सम्भव न हो, परन्तु इनको राष्ट्र विरोधी कहना सही नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति यह समझता हो कि वह किसी जाति, गाँव, क्षेत्र या धर्म का है तो वह यह भी सोचता है कि वह एक भारतीय है और एक नागारिक के रूप में उसके दायित्त्व व कर्त्तव्य भी बनते हैं। इस प्रकार की भावनाएं ही उच्च स्तर पर व्यक्तियों में एकता बनाए रखती हैं और समाज को भी संगठित करती हैं। एकता के इस विचार से व्यक्ति को समाज में विविधताओं से डरने की आवश्यकता नहीं है।

Post a Comment